Behandlungsmethoden wie die Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie richten sich direkt gegen den Tumor.

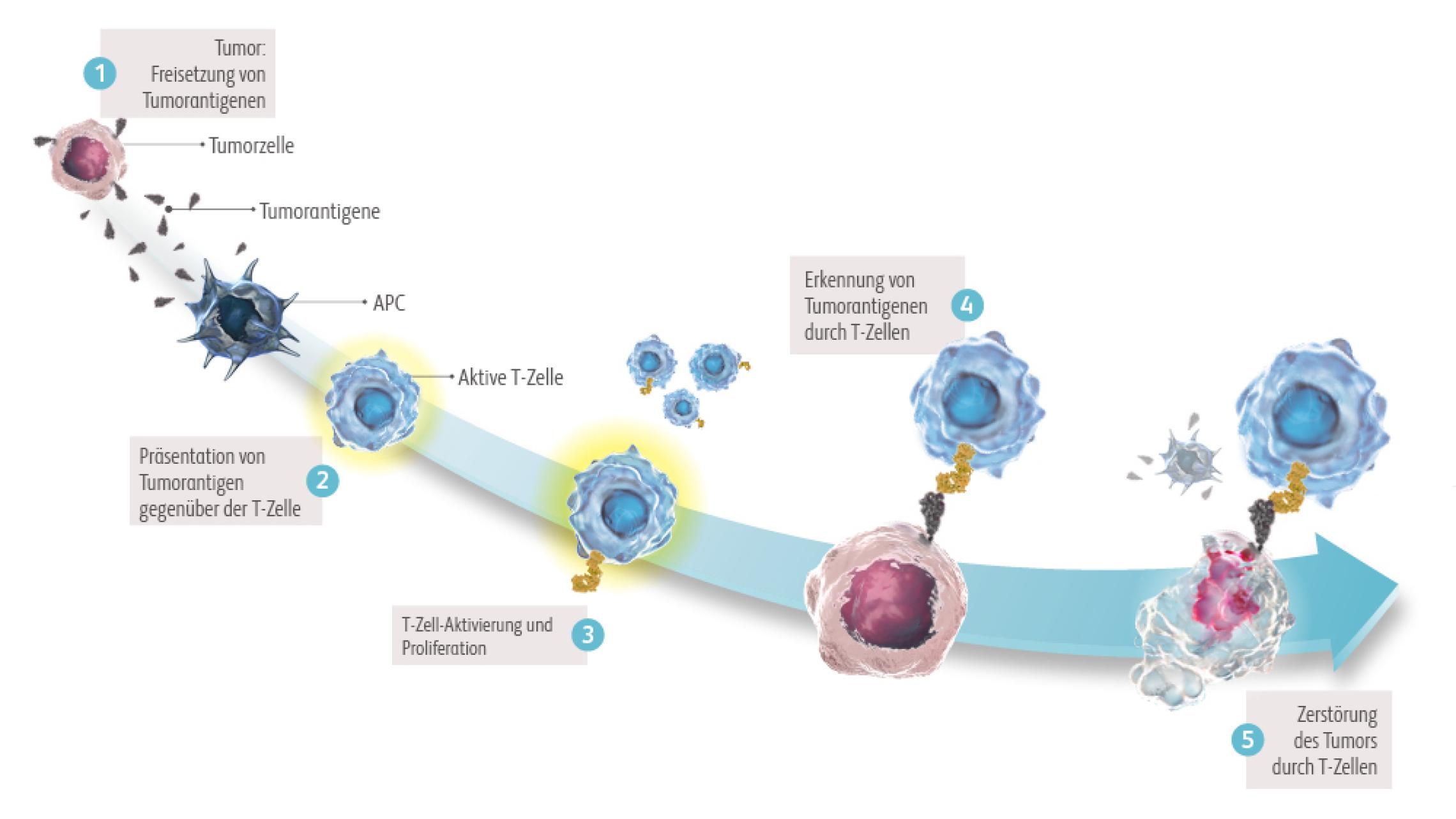

Im Unterschied dazu greift die Immunonkologie nicht den Tumor selbst an, sondern nutzt die natürlichen Fähigkeiten des körpereigenen Abwehrsystems (Immunsystem), um Krebszellen zu bekämpfen.Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) OnkoInternetportal Immunonkologie: Mit dem Immunsystem den Krebs bekämpfen. https://www.aerzteblatt.de/archiv/142667 Abgerufen am 11.06.24 Borghaei H, Smith MR, Campbell KS. Immunotherapy of cancer. Eur J Pharmacol 2009; 625: 41-54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19837059 Abgerufen am 11.06.24 Krebsinformationsdienst des Deutsches Krebsforschungszentrums Informationsblatt „Immuntherapie gegen Krebs — Die körpereigene Abwehr nutzen“. Stand 1/2020 https://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-immuntherapie.pdf Abruf 11.06.24

Durch Aktivierung soll das Abwehrsystem verstärkt in der Lage sein, entartete Zellen zu erkennen und zu zerstören und damit das Wachstum des Tumors zu hemmen.Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) OnkoInternetportal Immunonkologie: Mit dem Immunsystem den Krebs bekämpfen. https://www.aerzteblatt.de/archiv/142667 Abgerufen am 11.06.24 Borghaei H, Smith MR, Campbell KS. Immunotherapy of cancer. Eur J Pharmacol 2009; 625: 41-54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19837059 Abgerufen am 11.06.24 Krebsinformationsdienst des Deutsches Krebsforschungszentrums Informationsblatt „Immuntherapie gegen Krebs — Die körpereigene Abwehr nutzen“. Stand 1/2020 https://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-immuntherapie.pdf Abruf 11.06.24

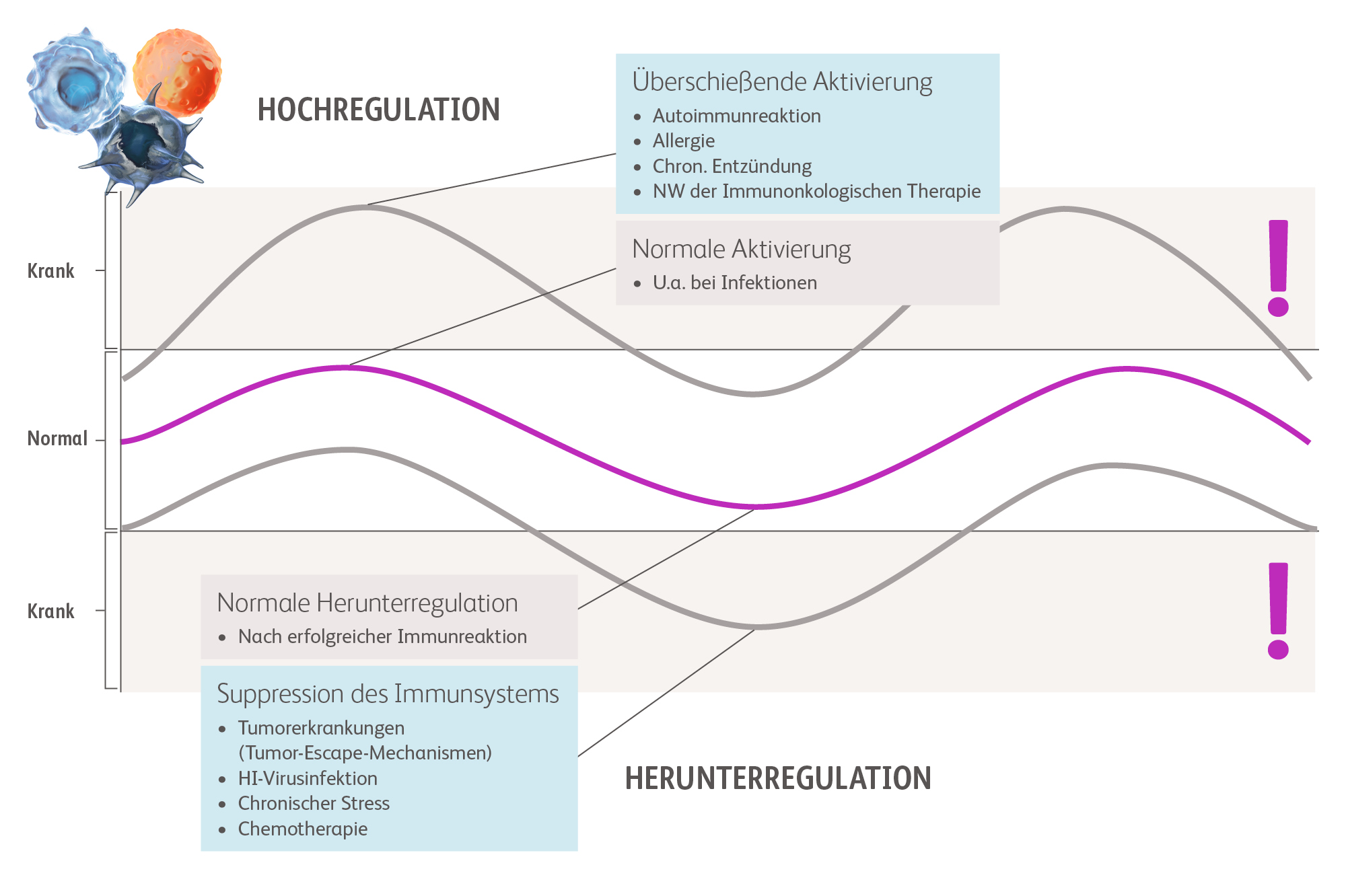

Im Normalfall erfolgt eine Aktivierung von Immunzellen bei Bedarf

(z. B. bei Infektionen). Nach erfolgter Immunreaktion wird die Aktivität wieder reduziert, um im nächsten Bedarfsfall wieder anzusteigen. Bei einem geschwächten Immunsystem liegen Aktivierung und Reduktion der Aktivität insgesamt in einem niedrigen Bereich, bei überschießenden Immunreaktionen insgesamt in einem höheren Bereich.