Erkrankung

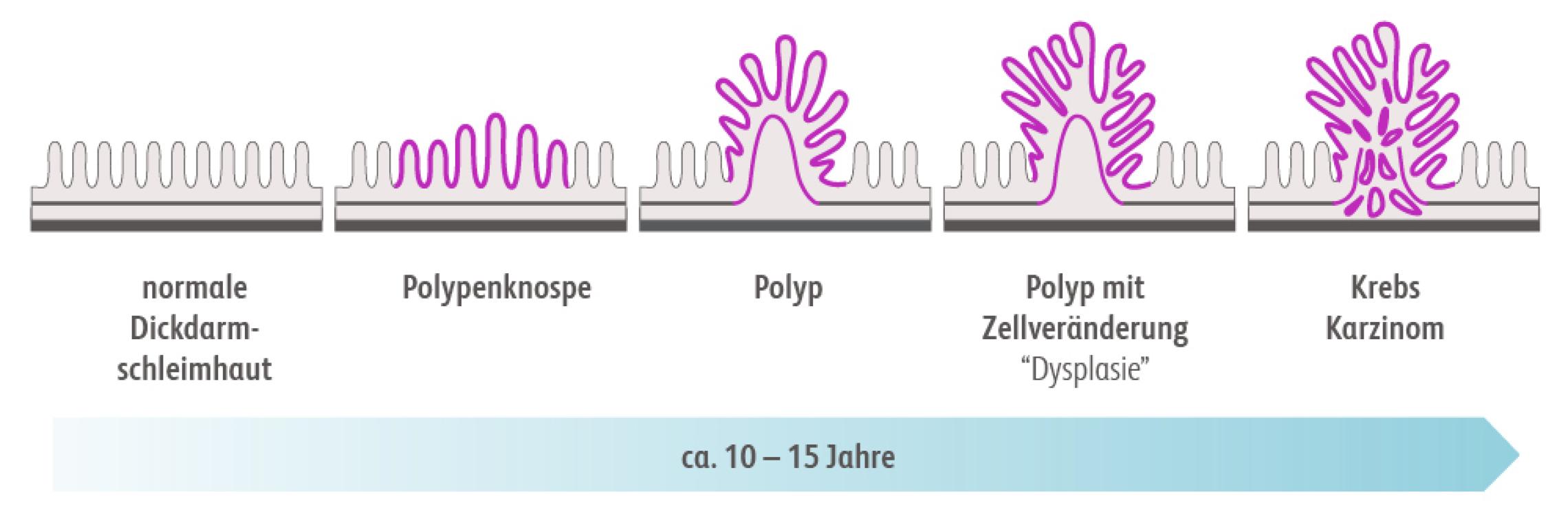

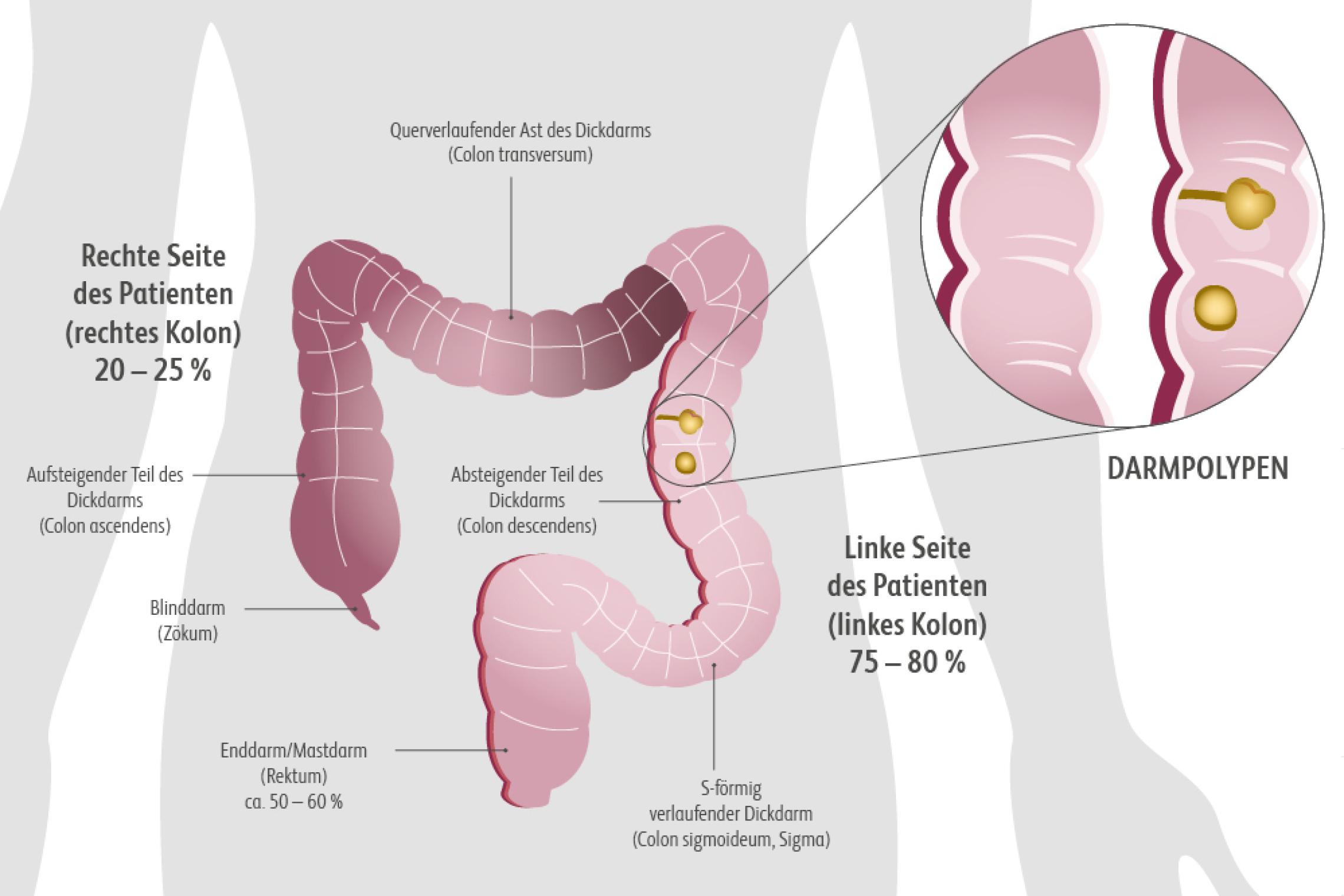

Unter Darmkrebs werden zwei Formen von Krebs zusammengefasst. Je nachdem wo sich der Tumor befindet, wird unterschieden zwischen Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) und Enddarmkrebs (Mastdarmkrebs oder Rektumkarzinom). Da sich die beiden Tumorarten jedoch in vielerlei Hinsicht ähneln, werden sie oft als „kolorektale Karzinome“ zusammengefasst. Hiervon abzugrenzen sind Dünndarmkrebs und Analkrebs, die an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden sollen.

Etwa jede 8. Krebserkrankung von Frauen und Männern in Deutschland betrifft den Darm.ROBERT KOCH-INSTITUT Darmkrebs. Krebs in Deutschland für 2019/2020 14. Ausgabe, Berlin 2023 S. 38-41

Im Jahr 2020 erkrankten etwa 30.530 Männer und 24.240 Frauen an Darmkrebs. Damit ist Darmkrebs derzeit bei Männern die dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorart hierzulande. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 71 Jahren bei Männern und bei 74 Jahren bei Frauen.ROBERT KOCH-INSTITUT Darmkrebs. Krebs in Deutschland für 2019/2020 14. Ausgabe, Berlin 2023 S. 38-41

In den letzten zehn Jahren konnte ein Rückgang in den altersstandardisierten Sterberaten beobachtet werden. Die relativen 5-Jahres-Überlebensraten mit Darmkrebs liegen für Frauen und Männer bei 66 % bzw. 64 %.ROBERT KOCH-INSTITUT Darmkrebs. Krebs in Deutschland für 2019/2020 14. Ausgabe, Berlin 2023 S. 38-41